L'exposition Encoder l'Espace

Encoder les traces de l’Espace sur Terre

Erwan Venn, À la conquête de l’Espace !

Installation vidéo, 6 minutes, 2017

Erwan Venn convoque, à l’aide des codes de l’Op’art des années 1960 et de la bande dessinée, sur les murs de sa chambre d’enfant, le lancement de la fusée Diamant en 1965 depuis la base spatiale d’Hammaguir en Algérie. La composition numérique qu’effectue l’artiste fait alors surgir dans cet environnement familier les enjeux géopolitiques et techniques de l’aventure spatiale avec une proximité déconcertante.

Olivier Perriquet, Post Machine

Projection vidéo par « Pepper’s ghost », 2016

Les plans de fusées, de satellites, de sondes spatiales et de tout autre véhicule de l’Espace évoluent selon un enchainement qui ne semble obéir qu’à un déterminisme interne. Olivier Perriquet ne cache pas qu’il s’agit d’une fiction construite à partir de l’observation des archives graphiques de l’Espace et l’utilisation d’une technique d’illusion d’optique.

Antoine Belot, Un ballon qui dérive se fiche de savoir l’heure qu’il est

Vidéo d’animation 3D, 16 minutes, 2017

Antoine Belot a observé les films d’archive sur l’activité de lancement de ballon stratosphérique du Cnes pour élaborer son propre récit d’un lâcher de ballon. Les acteurs de son film sont les objets qui rendent possible cette activité, du thermomètre au ballon lui-même. L’artiste tire de ce monde matériel qui semble trouver son autonomie grâce aux images de synthèse un paysage de rêve et d’enchantement propice à la divagation.

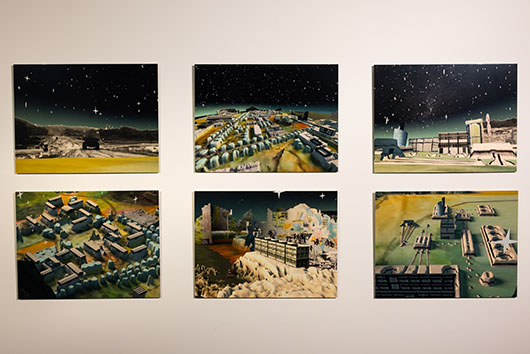

Bertrand Dezoteux, CSG

Images de synthèse

Diamand fantaisie

Vidéo d’animation 3D, 4 minutes, 2021

Bertrand Dezoteux réactive dans un environnement en trois dimensions les archives photographiques, textuelles, filmiques et sonores de la construction du Centre spatial guyanais entre 1964 et 1970. À la suite du Professeur Diamand, on assiste à l’érection de la ville nouvelle de Kourou et des infrastructures de lancement. On découvre alors un milieu complexe, ni tout à fait terrestre, ni tout à fait spatial.

Décoder l’Espace

Prototype du masque codé du télescope Sigma, 1989

Collection du Centre national d’études spatiales (Cnes), dépôt au Musée des Arts et Métiers, Paris

Instrument d’observation des sources de rayonnements gamma dans l’univers, le télescope Sigma a finalement fonctionné de 1989 à 1997 à bord du satellite soviétique Granat.

Spectromètre de masse Dyction, 1981

Collection du Laboratoire de Physique des Plasmas (LPP), Paris

Instrument d’observation de l’ionosphère qui se situe au-dessus de la haute atmosphère terrestre, le modèle du spectromètre Dyction présenté est le double de celui envoyé dans l’Espace en 1981.

Spectro-imageur visible et infrarouge Omega, 1996

Collection du Laboratoire d'Études Spatiales et d'Instrumentation en Astrophysique (LESIA) - l’Observatoire de Paris, Meudon

Instrument d’étude de la composition minéralogique de la surface de Mars, et de son atmosphère. Le modèle du Spectro-imageur Omega présenté est le double de celui envoyé dans l’Espace en 2003.

Encoder les non-humains de l’Espace

Encoder l’impesanteur